アイ・ディー・エーの社会貢献活動について

今回は少し趣向を変えて、アイ・ディー・エーの社会貢献の取り組みについてご紹介します。

近年、企業が社会的責任やサステナビリティなどに取り組むことはもはや当たり前になりつつありますが、アイ・ディー・エーでは社員それぞれが自らの考えやアイデアをもとに行動を起こし、会社全体に呼びかけるような自由な形で取り組みが発生しています。

なかには案件をきっかけに取り組みにつながった例もありますので、それもいっしょにご紹介できればと思います。

アクセシビリティチームの発足

2024年1月、Web制作チーム内でアクセシビリティチームが発足しました。2021年6月の障害者差別解消法の改正を受けて、現状について知識を深める中で、WebアクセシビリティはWeb制作チーム全体で取り組んでいくべきものと捉え、Webチーム内でアクセシビリティチームを立ち上げました。

また、ほぼ同時期に立命館大学の衣笠総合研究機構の中村博士から全国視覚障害教師の会(JVT)様の発足40周年の記念誌の翻訳と制作のご相談がありました。JVT様は、1981年に視覚に障害がある教師や学生などで結成されました。この記念誌がPDF形式で配布された場合、視覚障害のある方が利用される可能性が高いと考え、アイ・ディー・エーからは、PDFの読み上げ対応をご提案させていただきました。この案件により社内ではアクセシビリティというテーマで部署間での連携も生まれ、同年6月には全社に呼びかけてチームの規模を全社に拡大しました。

アクセシビリティチームの活動としては、社内での情報共有、自社Webサイトのアクセシビリティ向上、検証環境の整備、アクセシビリティ関連サービスの創出、ブログなどでの情報発信や、アクセシビリティ関連のテーマでのシンポジウム登壇などを行っています。

TCシンポジウムへの登壇

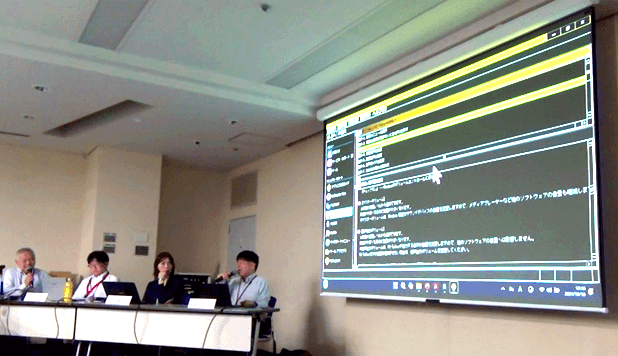

2023年10月、TCシンポジウムの1つのセッションでWebアクセシビリティをテーマとして扱いたいとお話をいただき、Webサイトと多言語サイトのアクセシビリティの対応方法などについてお話しました。また、2024年10月に行われたTCシンポジウムではパネリストとして合同会社フロッグワークス代表の岸本様にもご登壇をお願いしました。

「【パネルディスカッション】多様な「伝える」に対応するアクセシビリティとは」の様子

岸本様はご自身も視覚に障害がおありで、音声リーダーの実演を交えながら、当事者の立場から様々お話ししてくださいました。このセッションは、普段なかなか接点のない当事者の方からの生の声や、実践的なコメントが参考になった、注意点が分かりやすかったと聴講者の方々にご好評をいただました。「アクセシビリティ対応」や「合理的配慮の義務化」など、言葉が独り歩きしてしまいがちですが、アイ・ディー・エーは、当事者と対話しながら共に取り組みを進めていきたいと考えています。

SDGs勉強会のはじまり

2024年2月には、有志メンバーによるSDGs勉強会が発足しました。週に1回メンバーが集まり、SDGsの17のゴールを分担して調べて、お昼休みを利用して発表とディスカッションを行っています。

ゴールの目的や現状のデータ、政府や企業の取り組み、またSDGsの抱える課題なども含めてリサーチをしながら、アイ・ディー・エーの事業とどのようなかかわりがあるか、企業として、また個人として、どのような取り組みができるかを継続的に考える場となっています。

リモートワークのためオンラインで参加している人もいます

「日本の木でできた家具」を導入

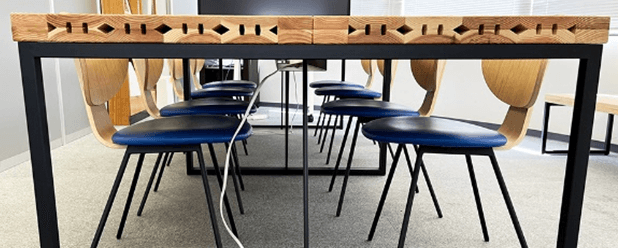

2024年6月、オフィスのリノベーションで家具を入れ替える際に、無印良品の「日本の木でできた家具」を選択しました。

日本の木でできた家具は、日本の山林の環境を保護し、林業を持続させるため、100%国産材が使われています。アイ・ディー・エーは、お客様でもある良品計画様の取り組みに賛同し、日本の木でできた家具で会議室を刷新しました。導入したのは「中空パネル」を用いたワークテーブル。中空パネルとは、丸太を角材にするときに落とされる端材を有効活用して作られたもので、側面に現れるユニークなデザインが特徴的です。

側面のデザインがユニークな「中空パネル」

木の持つ温かみで、無機質だったオフィスの雰囲気が明るくなりました。これからも資源の循環や廃棄物の削減に貢献する購買を意識したいと思います。

終わりに

業務に直接関わることではもちろんですが、業務以外でも、企業として何ができるのか、どのような企業を目指すのか、社員同士が年齢や上下関係にとらわれず気軽に意見を交わしています。今後も様々な取り組みを通して、社会や人々とつながっていきたいと思います。2025年もよろしくお願いします。

最新の記事

-

アイ・ディー・エーの社会貢献活動について

-

英文開示の翻訳を翻訳会社に依頼するときのポイントを解説

-

IR資料の英文開示に機械翻訳を活用する方法を東証のハンドブックから解説

-

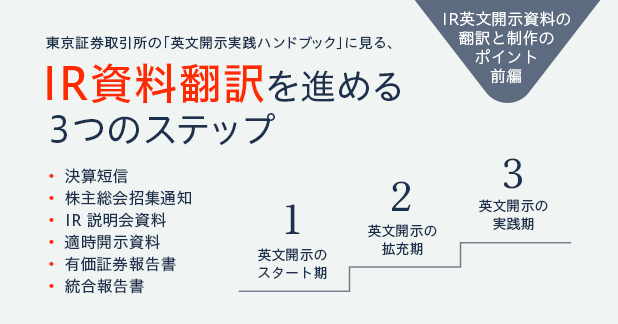

東証の「英文開示ハンドブック」に見る、IR資料翻訳を進める3つのステップ

-

機械翻訳とプロ翻訳を融合した翻訳手法「ポストエディット」の活用方法を解説

よく読まれている記事

【実践ガイド】海外向け多言語サイトの作り方と制作費用を7つのトピックで解説

多言語サイトで機械翻訳を使うときの5つの注意点

Google公式情報に見る海外向けサイトのSEO、多言語サイトのSEOポイント

HTML直接翻訳で多言語サイト制作の手間と費用を大きく削減

多言語LP(ランディングページ)制作で押さえたい4つのポイント