パソコン遠隔操作ウイルス事件で考えた5つのこと

自分のパソコンが知らないうちに遠隔操作され、自分が犯罪予告をしたことにされてしまうという一連の遠隔操作ウイルス事件。使われた手口の一部についても報道されていますが、WEBの技術に詳しい人でも「自分はぜったいひっかからない」と言い切れる人は少ないんじゃないでしょうか。

パソコンのセキュリティについて思ったことをつらつら書いてみましたので、時間があるときにでも読んでみてください。

※これを用意している間に、ネットバンクのログイン画面に仕掛けをされ、不正送金の被害が発生するという事件もありました、その点についても少し触れています。

1. 素性のわからないソフトやアプリをインストールしてはいけない

今回の犯人は、自分で作成した「文字列置換ソフト」に遠隔操作ウイルス機能を忍ばせてネットの掲示板に掲載。これをダウンロードして自分のパソコンにインストールした人が遠隔操作の被害にあったようです。

まともなソフトであれば、たとえフリーウェアであってもサポート用のWEBページを作っていると思います。Googleなどでそのソフトの名前を検索してみて、作者や実績のあるソフトであることが確認できれば、少なくとも今回のウイルスにはひっかからなかったのではないかと思います。

これはスマートフォンでも同じです。つい最近、個人情報をばらまくアプリがありましたが、Androidの人は野良アプリに特に注意してください。

2. あやしいリンクをクリックしてはいけない

遠隔操作ウイルスとは別に、罠URLをクリックしたとたんに犯罪予告が書き込まれるという「CSRF罠リンク」という仕掛けも使われていました。

被害者の一人は、匿名掲示板に「小ネタですが…」と書かれた短縮URLのリンクをクリックしただけで、横浜市のホームページに犯罪予告が書き込まれてしまったとのこと。

どんなリンクが「あやしいリンク」か判断が難しいですが、例えば

- 掲示板に書かれているリンク全般

- 知らない人からのメールやメッセージ

- ブログやSNSなどのコメント欄(の知らない人の書き込み)

- チェーンメールのように流れてくるリツイート

などに書かれているリンクをクリックするときには慎重になったほうがよいと思います。

3. 短縮URLは意外に危ない

短縮URLとは、TwitterにURLを書くときによく見かける↓こんなヤツ。

他にもこんな短縮URLもある↓

twitpic.com/xxx

fb.me/xxxxx

上のリンクはidaのAuthor-itのページに飛びますが、クリックしてみないとそれはわかりません。これを利用して罠のリンクをクリックさせようとするわけです。

遠隔操作ウイルスにも罠リンクにも、この短縮URLが使われていました。

前述のあやしいリンクに、さらに短縮URLが使われていた場合は、クリックしないほうが無難でしょう。

4. 少数の人が狙われている

ウイルスというと、なるべく多くの人に感染させようという傾向があったと思いますが、今回は「数人がひっかかってくれればいい」という目的で罠が仕掛けられている部分が従来とは異なります。

例えば罠リンクの場合、大勢の人がクリックしてしまうと同じ犯行予告が大量に書き込まれてしまい、かえって信憑性がなくなってしまいます。

遠隔操作ウイルスの方も、この手のウイルスによくある「無料のセキュリティソフト」や「Windowsを速くするメンテツール」で多くの人に興味を持たそうというものではなく、比較的マイナーなジャンルである「文字列置換ソフト」として掲示板に貼られていました。

多くの人にダウンロードされて、誰かに「あれ、変だぞ」と気づかれるより、少数でもいいので目的を達成するまでの間、気づかれないことのほうに主眼が置かれているように思えます。

5. アンチウイルスソフトには限界がある、けど大事

ネットバンクのログインアカウントを盗もうとする事件でも、被害にあった人は何らかのウイルスに感染していたと見られています。事前に感染していたパソコンでログインしようとすると、ニセのログイン画面を表示させてパスワードを盗むという手口。

ネットバンキング不正送金の新手口に注意、ログイン後に第二認証情報を詐取

アンチウイルスソフトは、ソフト会社がウイルスを確認してから対策がとられるものですので、一度も活動していない新しいものは検知されません。ウイルスの被害に遭っていても、だれも気づいていなければ同じく対策されません。

それでもやはりアンチウイルスソフトは有効ですし、OSや各種プラグインを最新の状態に保つことは大切です。ブラウザで閲覧しただけで被害にあってしまう、という脆弱性や攻撃が横行している現在では、

- アンチウイルスソフトで既知のウイルスに対応し

- OSとプラグインのアップデートで、新しいウイルスの侵入を塞ぎ

- その上で、あやしいソフトやリンクになるべく注意する

という考え方がよいと思います。

最後に、「あれ、今なんか変なリンククリックした?」と思ったら。

すぐに周りのパソコンに詳しそうな人に相談してください。

罠を踏んでしまっても、その後にとれる対応はいくつもありますので。

WEBチーム:堤

最新の記事

-

アイ・ディー・エーの社会貢献活動について

-

英文開示の翻訳を翻訳会社に依頼するときのポイントを解説

-

IR資料の英文開示に機械翻訳を活用する方法を東証のハンドブックから解説

-

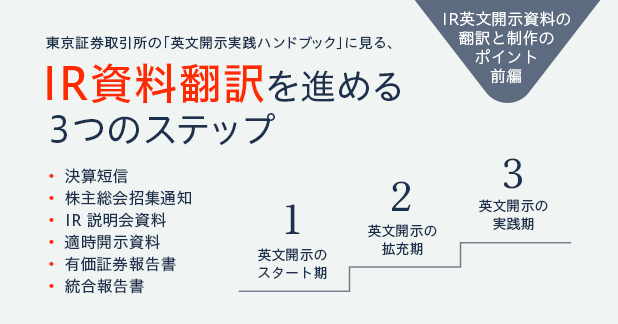

東証の「英文開示ハンドブック」に見る、IR資料翻訳を進める3つのステップ

-

機械翻訳とプロ翻訳を融合した翻訳手法「ポストエディット」の活用方法を解説

よく読まれている記事

【実践ガイド】海外向け多言語サイトの作り方と制作費用を7つのトピックで解説

多言語サイトで機械翻訳を使うときの5つの注意点

Google公式情報に見る海外向けサイトのSEO、多言語サイトのSEOポイント

HTML直接翻訳で多言語サイト制作の手間と費用を大きく削減

多言語LP(ランディングページ)制作で押さえたい4つのポイント